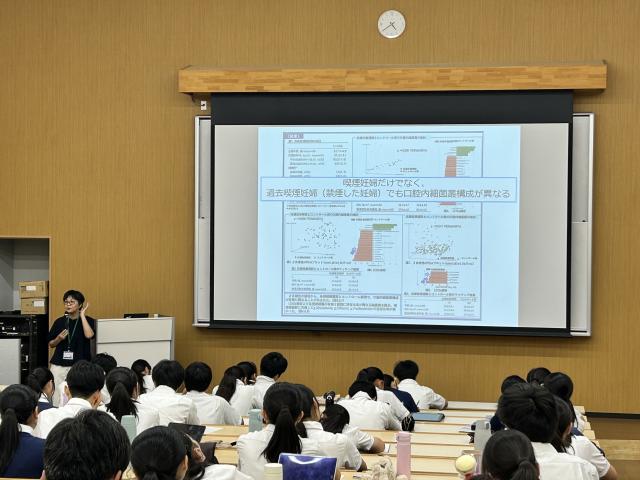

- 2025年9月3日(木)15:40~17:10

- 大阪医科薬科大学薬学部 生薬学研究室 講師 平田佳之先生

- 「食薬区分:身近にある食品・サプリメント・医薬品の境界はどこ?」

今年も大阪医科薬科大学薬学部の先生による基礎薬学講座が始まりました。初回となる今回は、生薬学研究室から平田先生をお招きし、「食薬区分」について講義いただきました。

講義の前には、先生にお持ちいただいた生薬の原料となる植物に実際に触れたり、香りを嗅いだりする体験の時間が設けられました。触覚や嗅覚を通じて実物に触れてから講義に臨むことで、内容をより身近に感じられたようで、生徒たちはリラックスした雰囲気の中で講義に集中していました。講義では、まず医薬品の定義について基礎から学び、その上で「食薬区分」について考察を深めました。普段口にするような生姜やシナモン、みかんやゴマといった食品も、使い方によっては医薬品になることに驚く様子が見られました。

参加生徒の感想

- 実物があることでもっと興味がそそられました。初めて知ることが多くあり、面白かったです。

- いつも食べている野菜や果物の食べない部分も医薬品になるという事が分かってすごいなと思いました。将来薬を扱う職業に就きたいなと思っていたけれど、その中にもいろいろな分野がある事が分かり、選択肢が広がりました。

- 身近なところで気付いていなかったことや、加工することで医薬品になるような植物があることを知って、ただ単に薬だけでなく、植物にも興味を持ちました。

- 漢方は、最初から1つの植物の有効成分を出した薬だと思っていましたが、詳しく量の割合まで決められているとは思いませんでした。

- インスリンの存在は知っていましたが、痛くない注射があるということは知りませんでした。蚊が刺す原理を使っていると聞いて驚きました。セミの抜け殻やミカンの皮やミミズなど身の回りに、医薬品になっているものがたくさんあって驚きました。

- 最近流行しているサプリメント等に正確な法律が無いことを知って書いてある効果効能を鵜呑みにしないようにしたいと思います。