7月15日(火)~17日(木)の午後、大阪医科薬科大学との高大連携事業「高大接続課題実習」が開催されました。この実習では、高校1年・2年の理数探究の時間に生物分野の研究を行っている生徒の研究を促進するため、大学の協力のもと、より高度な実験手法を学びます。

今年度の主な実習内容は以下のとおりです。ご協力いただきました各教室の先生方に改めてお礼申し上げます。

| 実習分野 | 指導いただいた先生 | 実習内容 |

| 解剖学 | 杉山紀之 准教授 濱岡仁美 講師 | マウスの解剖 |

| 生物学 | 原田明子 専門教授 岩渕功誠 講師 | シロイヌナズナ・フォトトロピン変異体を用いた 葉緑体と核の光定位運動の観察 |

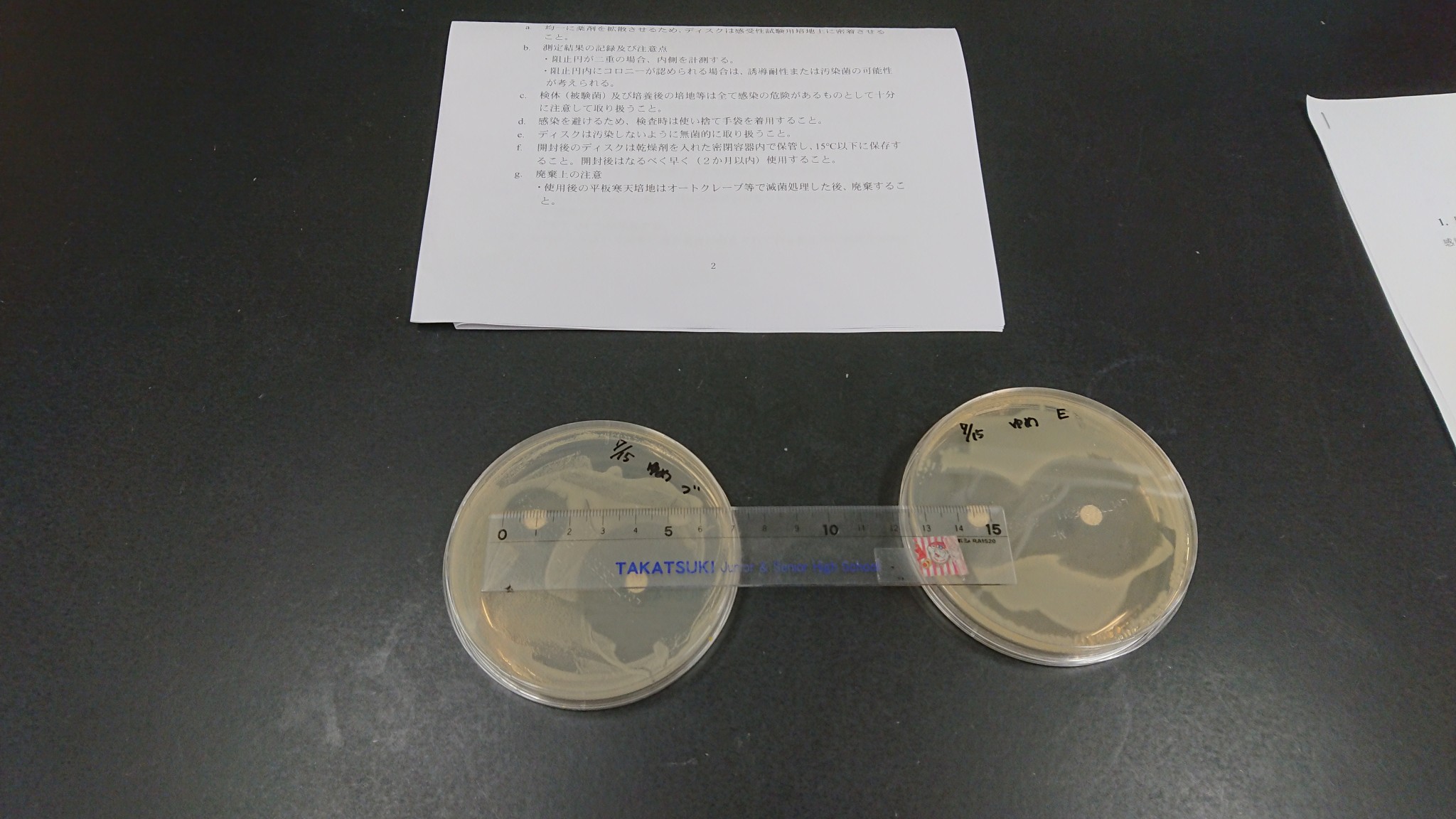

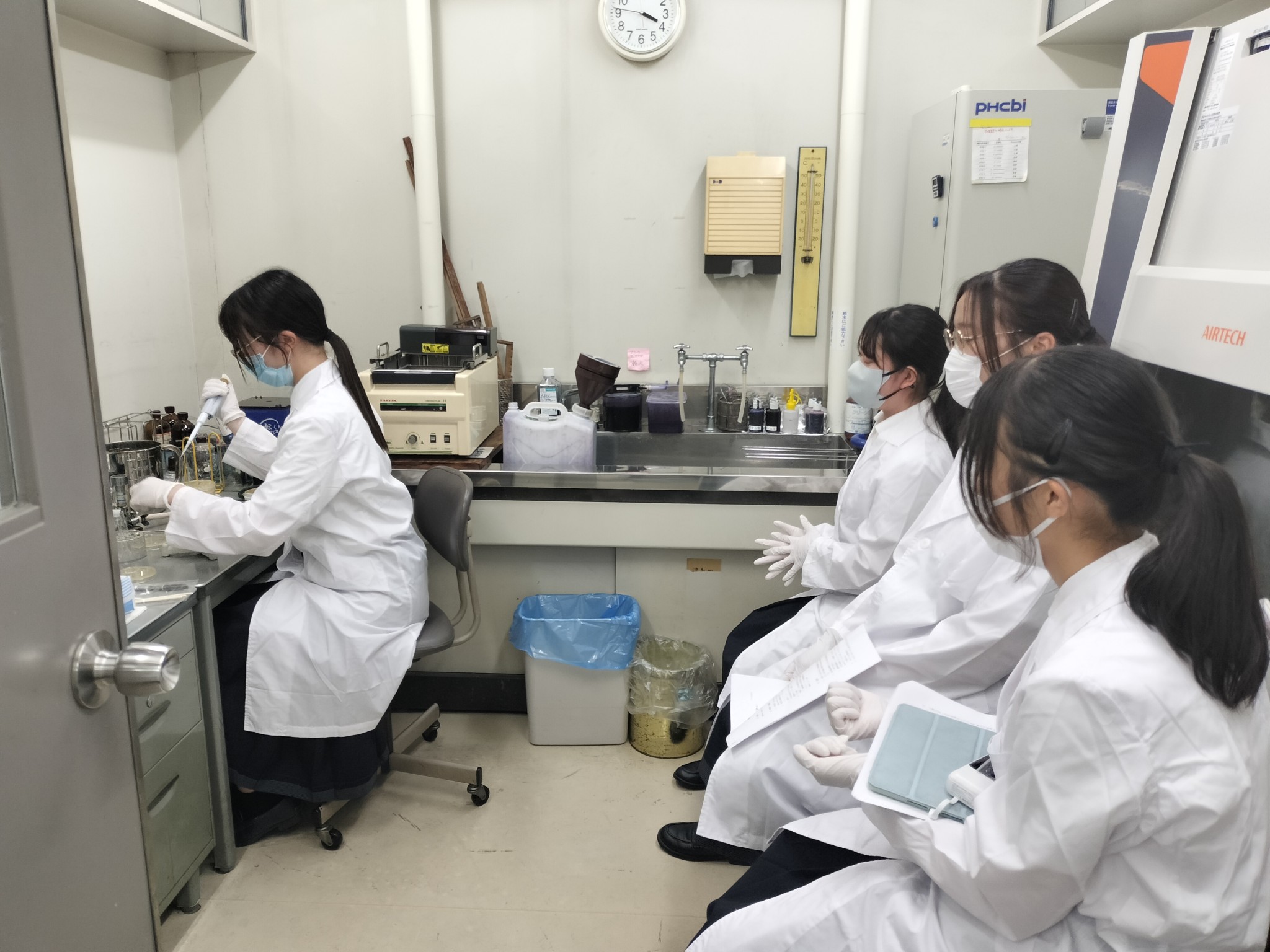

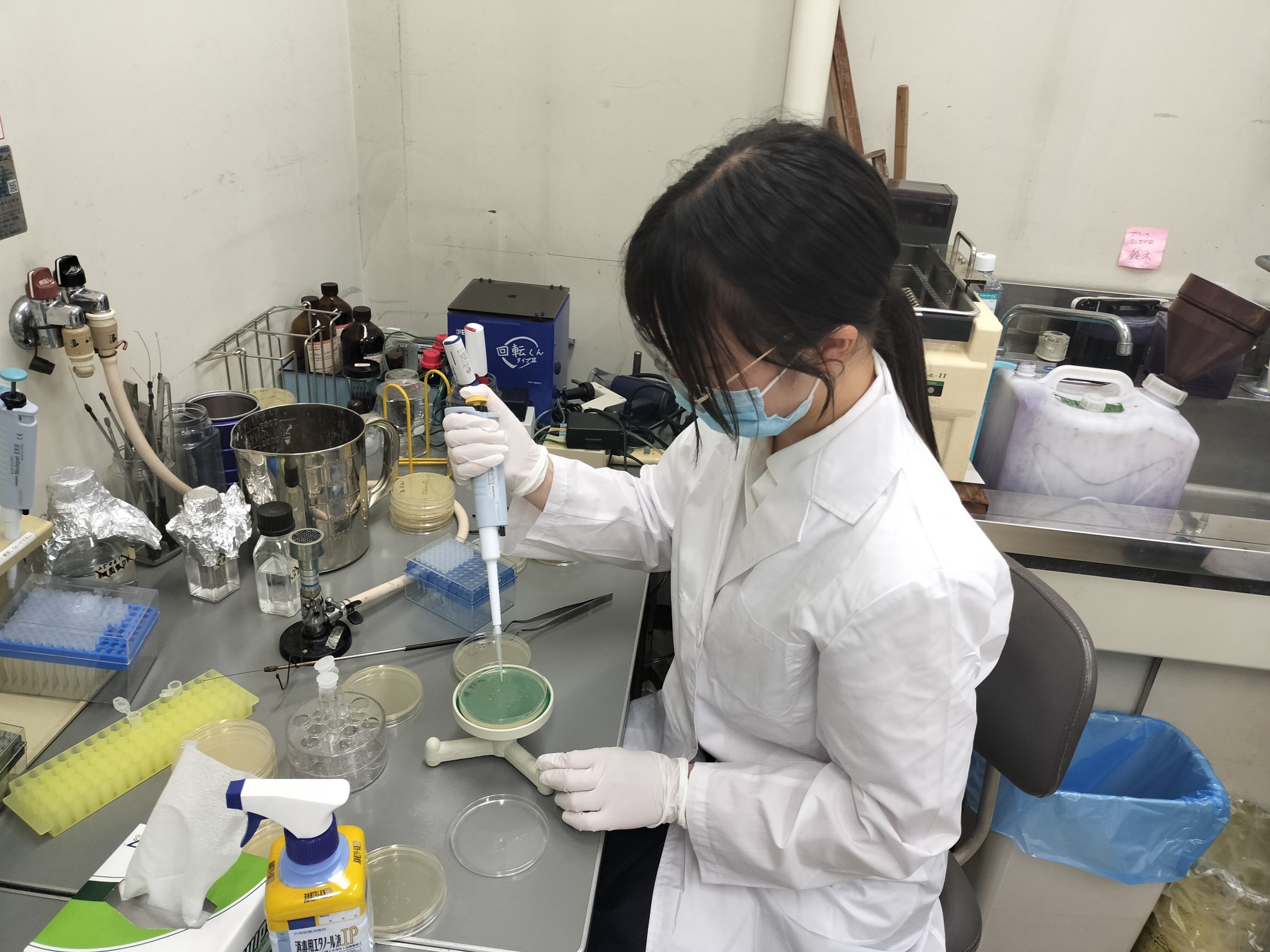

| 微生物学 | 中野隆史 教授 呉紅 講師 | ディスク法による抗菌物質感受性試験とグラム染色 |

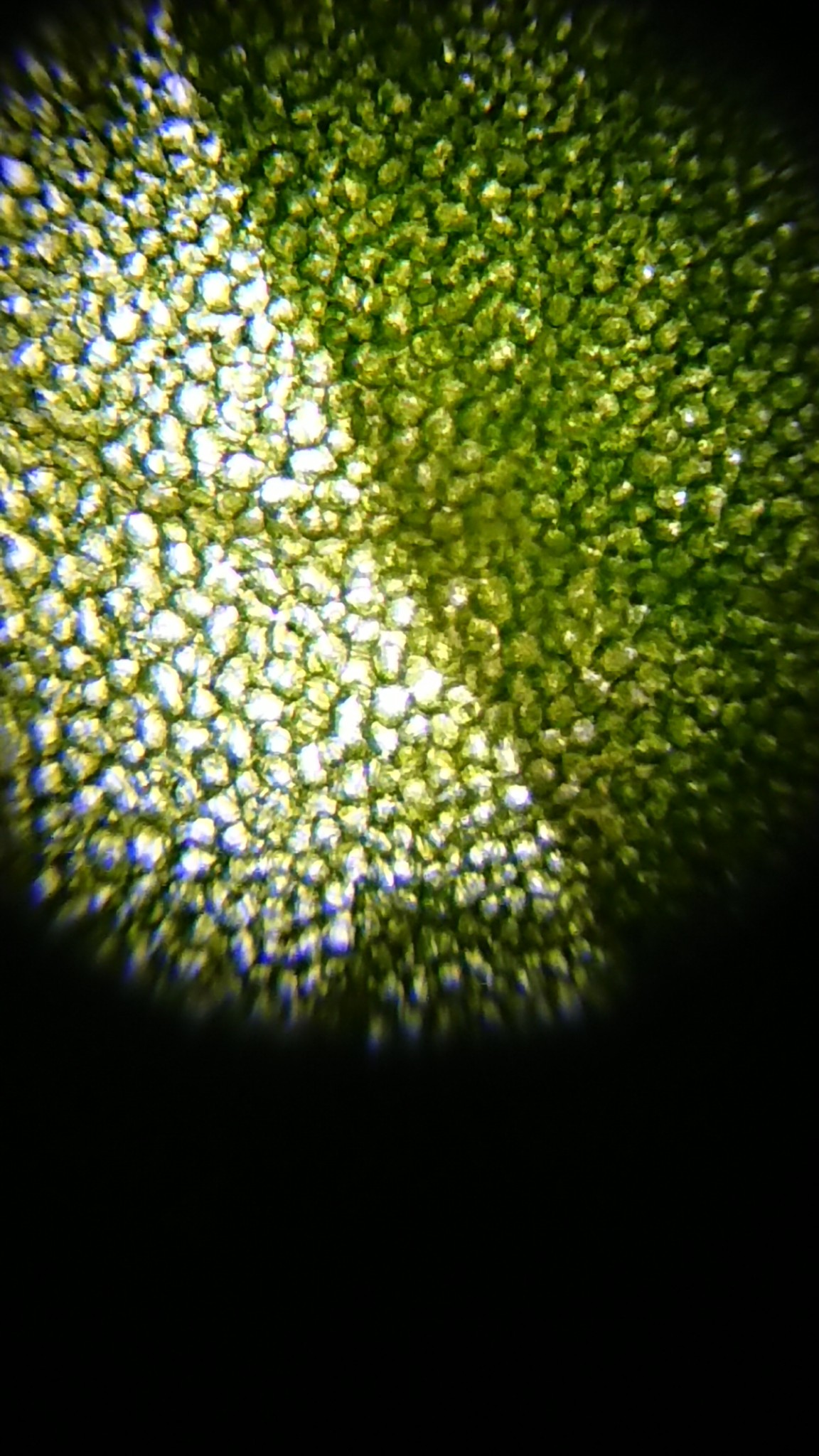

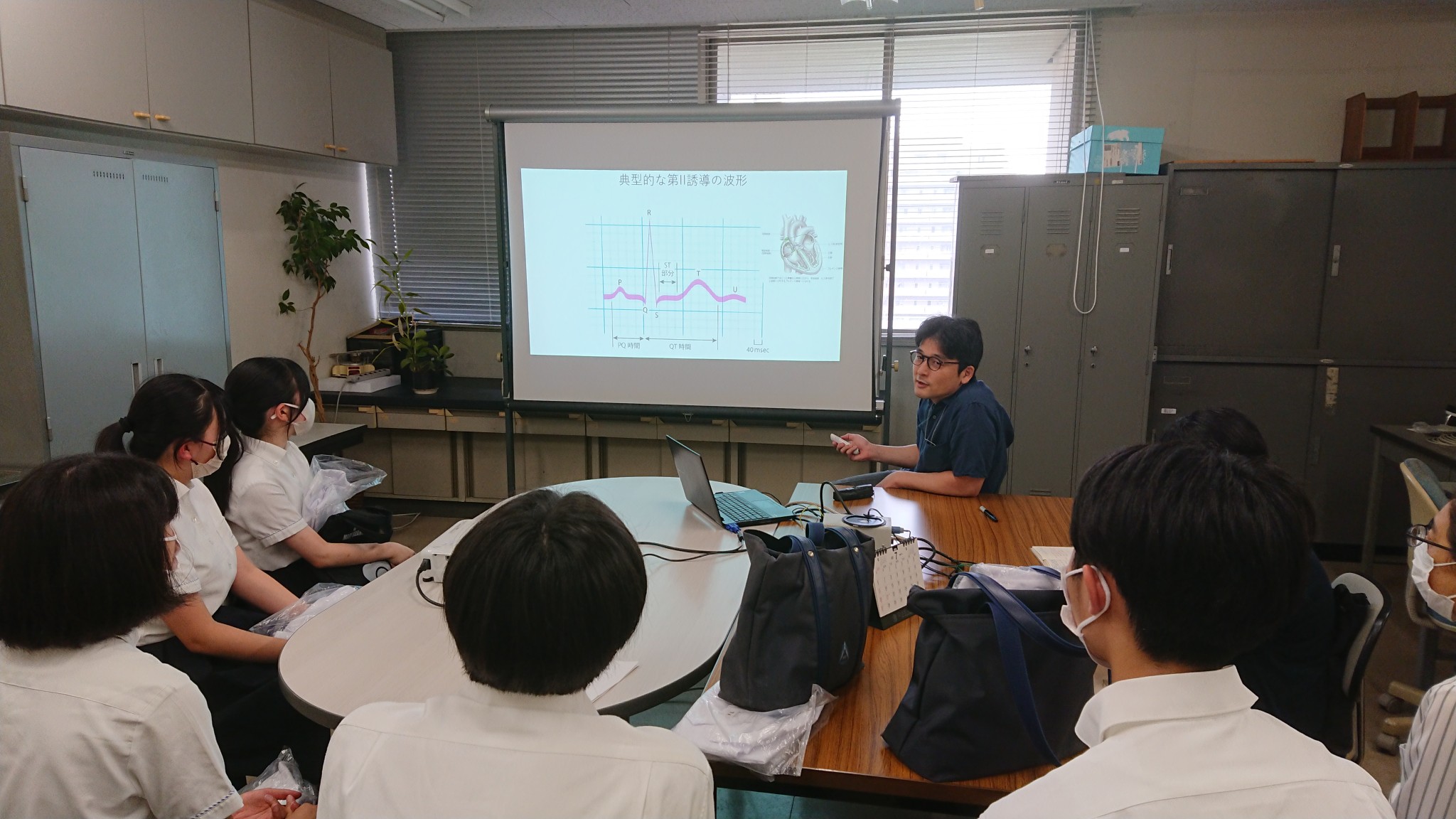

| 生理学 | 坂田宗平 准教授 | ゼブラフィッシュの心電図の測定 |

受講生徒の感想

- 【解剖】ネズミの解剖という体験に不安と緊張と楽しみを抱えて向かいました。ネズミの首を掴むことさえままならなく、不安でした。皮と筋肉を剥がすことや膜を断つことひとつひとつが手に汗を握る行為でした。先生からこれがこのホルモンや効能を持っているのかこれがあの臓器かとたくさんの情報をいただいて驚いてばかりでした。不器用に戸惑う僕を何度も教えていただいた先生方、ありがとうございました。ネズミの命の分しっかり学べたと思います。(高2)

- 【解剖】気持ち悪くならないか心配だったが、思っていたよりきれいで楽しかった。大学で獣医学部に行くと、解剖の授業もたくさんあると思うが、高校のうちに初めて解剖を経験できたことはとても良かったと思う。物理選択なので、半年ぶりくらいに生物的な知識に触れたが、覚えていないことが多かったので、もう一度復習しておきたいと思った。(高2)

- 【生物】この実習を受講する前、「フォトトロピン」も核の「光定位運動」も全く耳にしたことがなく、高2の先輩に交ざって高1の自分が内容を理解できるか不安でしたが、実際の実験の前には詳しく講義してくださったりしたので分かりやすく、また教えていただいた内容すべてになるほど!と納得することができておもしろかったです。葉緑体が動くというのも知識としては聞きかじっていたものの、それを実験して自分の目でみることができたのは当然ながら初めてで、また普段は目にすることができないような設備である蛍光顕微鏡もあれほど間近で操作しているところを見せていただき、改めて生物の奥深さや面白さを感じました。実験も失敗しないよう丁寧にサポートしていただいたおかげで、はっきりとした結果が出たため、とてもおもしろかったです。改めて本日はありがとうございました。(高1)

- 【微生物学】ディスク法について詳しく知ることができました。また、普段使っている寒天培地の他に、菌のそれぞれの栄養要求性に対応した培地がたくさんあることに驚きました。牛の心臓、血液、脳などをそれぞれ使った寒天培地があり、一番栄養要求性の高い菌は血液を使った寒天培地を使うなど、興味深い話をして下さいました。そして、今回自分たちが研究している水槽内の菌をグラム染色する過程を教わりました。4段階の過程を実際にやってみて、私たちの菌がグラム陰性菌だと分かりました。その他の同定の仕方や、菌の発注など面白い話を聞かせていただきました。親切に寒天培地やスライドガラスを分けて下さり本当にありがとうございました。(高2)

- 【微生物学】お二人とも親身になって理数探究の相談に乗ってくださり、ありがとうございました。2日間ともとても興味深い話をたくさんしていただいたので、これからの研究や受験、進路決めにも活かしていこうと思います。時間の流れがとても速く感じられるくらい、とても楽しい時間でした。実験道具なども持ち帰らせていただき、本当にありがとうございます。研究に役立てようと思います!(高2)

- 【生理学】貴重なご指導をいただき、ありがとうございました。最初にご説明いただいた心電図の仕組みについてのお話は、もともと心電図の仕組みをよく理解していなかった僕にとってとても興味深かったです。また、実際に大学の研究室を訪れてさまざまな実験器具やたくさんのゼブラフィッシュなどの魚を見ることができて、とても楽しい体験になりました。実験では、実際に器具を使って心電図を測定することができてとても嬉しかったです。加えて、研究というものは常に順調に進んでいくものではなく、失敗もたくさんするけれどそこであきらめずに繰り返し実験して成功させていくものだと学びました。今回のとても貴重な経験を今後の課題研究に活かしていきます。改めまして、この度は本当にありがとうございました!(高1)