生物部では8月6日から8日にかけて合宿を行いました。昨年の和歌山県に引き続き、水生生物の生態や生育環境について学ぶだけでなく、周辺植物の観察まで行い、盛りだくさんな内容となりました。

1日目

合宿1日目は、鳥羽市小浜町にある三重大学水産実験所と鳥羽市水産研究所の見学を行いました。

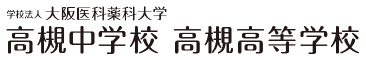

三重大学水産実験所では、三重大学助教の山本康介先生から実験所の研究についてお話しいただきました。お話の中で、地球温暖化の影響で海水温も上がって磯焼けが起こっていること、ブルーカーボン、カーボンクレジットなど、環境を守る取り組みについて紹介がありました。その後、実験室に移動し、教授の松田裕一先生から伊勢エビの脱皮の研究や、サザエの養殖の研究について紹介いただきました。

続く鳥羽市水産研究所では、研究員の岩尾豊紀先生から、海藻の研究を始めた経緯や現在先生が取り組んでいる研究内容についてお聞きした後、実験室に移動して海藻の苗の生産について紹介いただきました。

参加生徒の感想

三重大学水産実験所

- イセエビの足が折れたり体が欠損した時に、脱皮サイクルが変化して再生するというのにすごく興味をもった。他にも、目がなくなるとそこから第一触角も生えてきたり、集団で育てた方が、個々で育てるよりも成長すること、本来イセエビの生息域にいないムラサキガイが育てるのに凄く適しているといった不思議な生態をもつのもおもしろかった。イセエビの他にもカイの循環装置での養殖や、オオモンハゼの住みかの違いでの成長の違いなど、自分でもしてみたい実験だった。(高2)

- 海中の動画がきれいでした。海に行ったことがなく、海中の様子がどうなっているのか全然知らず、海藻が結構多いと思いました。海中で行われる光合成が地上よりも多いことは驚きです。今まで植林が二酸化炭素を減らす最善の方法だと思っていましたので、海中にも世界を助ける(温暖化を和げるなどの)作用があると知り、海に興味が湧きました。あと伊勢エビの脱皮は凄かったです。(高2)

- 今の日本では海が砂漠化し始め、ワカメやヒジキなどが食べられて減少しているのを聞いて驚きました。いつ脱皮するのか、タイムプラスを使ってずっと記録して研究して、美味しいときに皆が食べられるように考えているそうです。イセエビを初めて生で見て食べたくなりました。(高1)

- 海藻が地球の二酸化炭素の吸収の55%を担っていることは驚きました。また、吸収するだけでなく地球に二酸化炭素を「固定」することが重要なことを知り、その点では10%を固定できる海藻にはたくさんの可能性と面白さがあると思いました。今まで水産 系の研究所に行く機会が無かったので、実際の飼育環境を見ることができ良かったです。(高1)

鳥羽市水産研究所

- 自分の研究が誰かのためになっているのは、やりがいのある職業だと感じた。高校2年生の時にこの道を志すとおっしゃっていたので、自分の進路も今のうちに見定めて頑張っていきたいと感じた。研究所の中には珍しい種類の海藻があったり、先を見据えて飼育されていて、先見の明があると感じ、胞子などをつけるたこ糸などもあり、あまり見ない非常に良い機会となった。(高2)

- 地球温暖化によって海水温が上昇して海の環境が変わってしまい、磯焼けがおきてしまったと思うと心が痛いです。鳥羽の海は磯焼けがあまり起こっていない所が、環境を保全しているのだと感じました。これからも鳥羽の海の環境保全頑張ってください。(中3)

- 研究所ではどんな調査をして実験をしているのか気になっていたのですが、葉の表面の付着生物を見ることで海の様子を知ったり、分子生物学的なことを実験したり、品種改良をしたりしていることを知り、すごく興味深かったです。また、メスとオスの胞子の接合体がカキ殻の薄い部分に潜って紫外線・熱・光から逃げている様子を初めて見て、生き抜き方に驚きました。研究所でしていることや養殖されている生物の様子を見られて楽しかったです。ありがとうございました。(中3)

- 本日はありがとうございました。やっぱり一度磯焼けしてしまった場所に人工的に海草を植えて、海草林を取り戻すことは難しいのかが気になりました。また、外の1.5トン水槽であの密度でワカメなどを育てていて、薬などを使わなくても病気になっ たりしないのでしょうか。(中3)

2日目

2日目はフェリーで菅島に渡り、しろんご浜で磯の生物観察を行いました。曇り空のおかげで暑さが和らぎ、観察には適した気候でした。昼食には、菅島産の食材がふんだんに使われた「SHIMA弁」をいただきました。

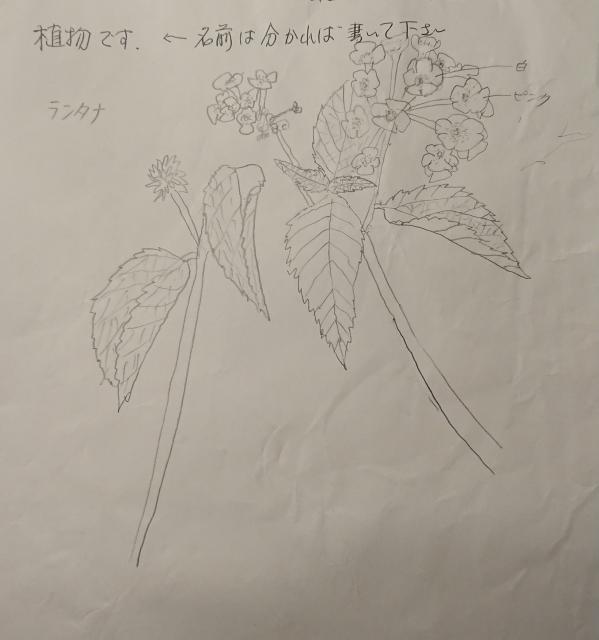

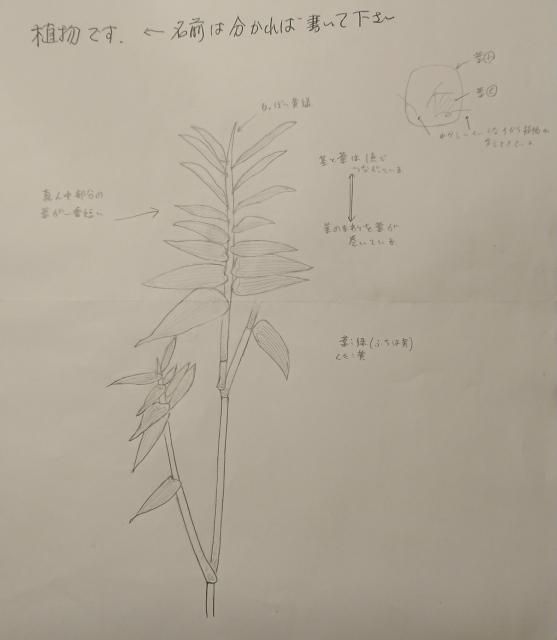

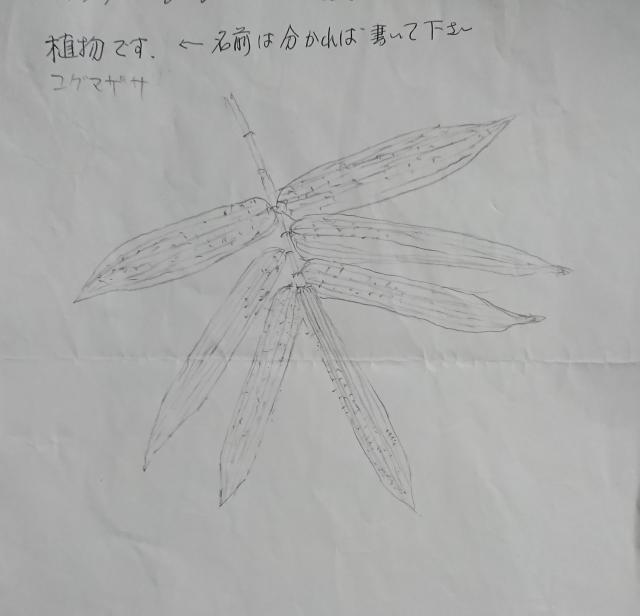

昼食の後は菅島灯台まで歩き、周辺の植物をスケッチしながら観察しました。

3日目

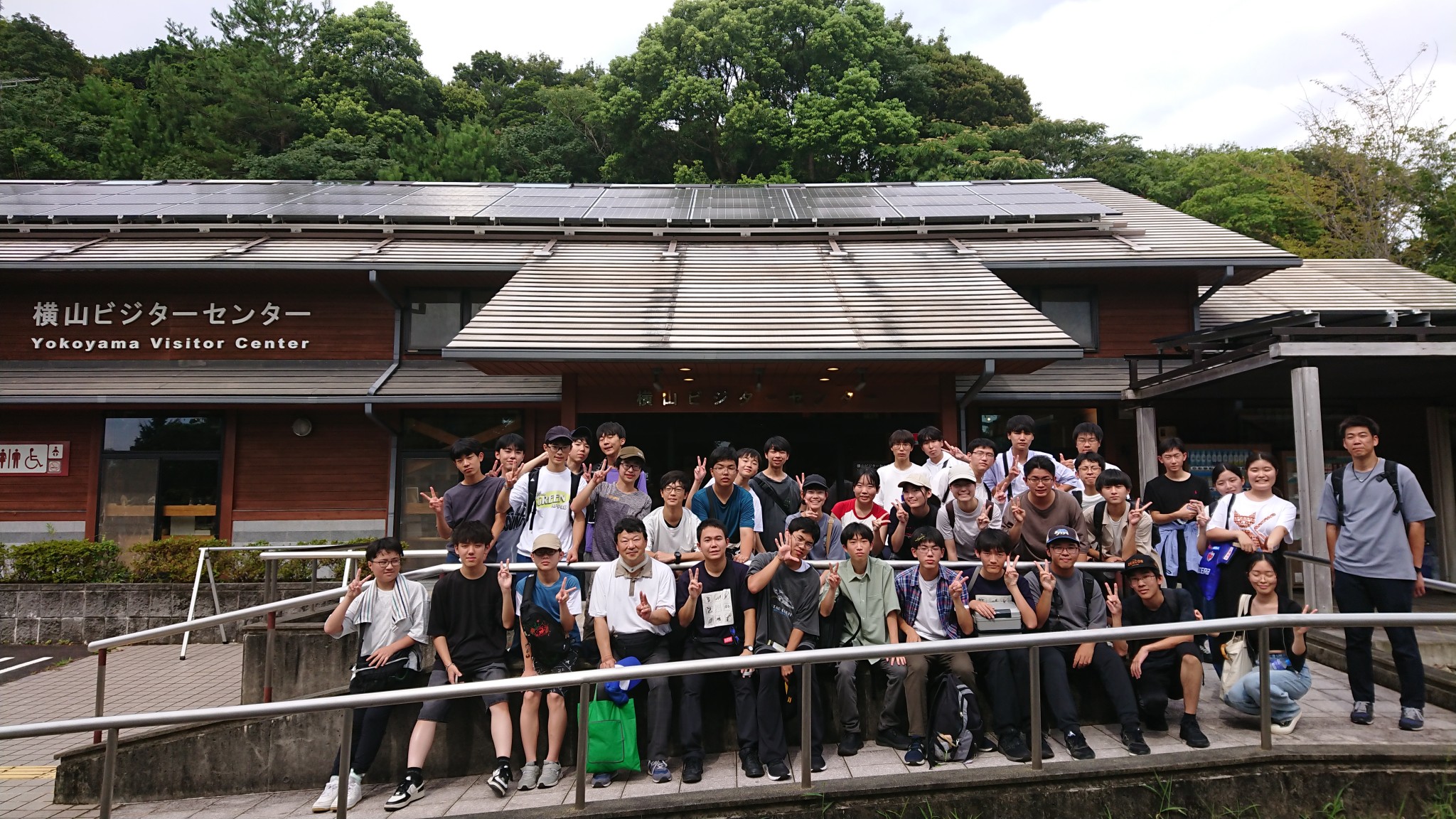

3日目は伊勢志摩国立公園の中でも有数の名所である横山展望台を目指します。志摩横山駅に移動し、遊歩道を45分かけて横山展望台とビジターセンターに到着しました。センターでは三重県立水産高校生物部の展示スペースも設けられており、伊勢志摩における生態について学びを深めました。また展望台からは英虞湾(あごわん)を一望でき、入り江と岬が織りなすリアス式海岸の雄大な景観を堪能しました。